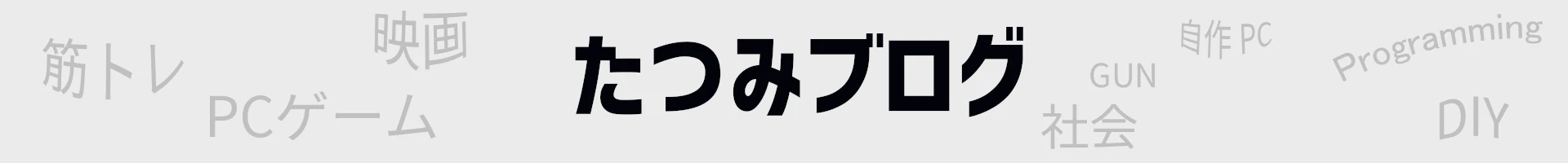

2023年公開のアメリカ映画「Magazine Dreams」を観ました。日本では今年(2025年)の12月に、邦題「ボディビルダー」として公開予定の作品です。

30年以上、趣味として筋トレを続けており、ボディビルの世界に並々ならぬ関心を持ち続けてきた私にとっては、見過ごせない作品です。

思えば、ボディビルを扱ったアメリカ映画って、アーノルド・シュワルツェネッガーの「Pumping Iron」(1977)※邦題:「アーノルド・シュワルツェネッガーの鋼鉄の男」以降、作られていないような……(私が知らないだけかも)

なお、今回の記事は作品のネタバレを含みますのでご注意ください。

プロボディビルの世界の闇を告発することがテーマではない

さて今作ですが、プロボディビルの世界に切り込み、その闇に深く迫るような作品……といったような、「業界の裏事情暴露」や「業界告発」がテーマの作品ではありません。

個人的な感想として、本作に近い作品だと感じたのは、「タクシー・ドライバー」(1976年)や「ジョーカー」(2019年)ですね。孤立、承認欲求、などの、現代人なら誰でも抱える問題を抱えた主人公にフォーカスを当てた作品。その主人公であるキリアン・マドックス(以下、キリアン)が選んだ生き方が「ボディビルダー」ということ。

「ボディビルダーって変な人たち」ではなく「変な人がボディビルにハマった」物語である

冒頭にも述べましたが、私は30年以上にわたって筋トレを趣味として続けています。ですので、こうしたことに全く関心のない人々と比べればボディビルの世界については詳しいつもりですし、また同時に、私の視点にはボディビルに対して一定のバイアスがあるとも思っています。

そんな私が本作を見て感じたこと、それは、

この映画が伝えるメッセージは、「ボディビルダーって変な人達ばかり」というものではない、ということです。事実、本作で深く描かれる「ボディビルダー」は、主人公であるキリアンだけです。

この映画を見た多くの人が感じるであろう感想は、

「変な人がボディビルにハマった物語」ではないかと感じました。

以上のような前知識で本作を見ていただけば「期待してた作風と違う!」とはならないかと思います。

ボディビルのみを自己実現の手段と位置づけて生きる男

本作が描くボディビルの世界は、いわゆる「フィットネス文化の美しさ」とは正反対です。キリアンはステロイドを使っている「ユーザー」であり、そしてたぶん、高度な知識を持った専門家のアドバイスに従ってステロイドを使用しているわけではなく、自己流で使っているであろうこと、したがって短い期間で副作用による身体の偏重が生じるであろうことが推察できます。

ステロイドの副作用により、彼の身体には様々な偏重が起こっています。心臓は異常を示し、肝臓の腫瘍は深刻で、手術で取り除く必要がある状態。しかし彼は「自分はボディビルダーだ。筋肉に傷をつけるわけにはいかない」と、手術を勧める医師の申し出を拒否する。

キリアンにとってトレーニングは「楽しいもの」ではなく、強迫的な儀式に近い。彼のノートには、筋肉のサイズや食事内容が几帳面に書き込まれ、ページの余白には「俺は弱い」「もっとでかくなれ」という自責の言葉が並びます。

彼が求めているのは「健康」ではなく「存在証明」であり、それを証明しない限り、自分がこの世界に存在することを許されないという強迫観念に取り憑かれていることがわかります。舞台上で観客に拍手され、雑誌の表紙に自分の写真が載ること――それこそが、彼にとっての唯一の存在証明だということです。

ロイドレイジか、もともとの衝動か

本作で何度か描かれるキリアンの暴力的な衝動――突然の爆発、他者への攻撃、自己破壊的な行動。

これらは一見すると、ステロイド使用による副作用「ロイドレイジ(roid rage)」のようにも解釈できます。ボディビルを扱った作品ということで、私も当初はそのように見ていました。

しかし、作品を読み進めながら、さらに深堀りしてみるにつれ、「彼はステロイドを使用する前からこのような傾向を持っていたのではないか?」と感じるようになりました。彼の攻撃性はステロイドの副作用の結果というより、もともと内在していた衝動性や未処理のトラウマが“増幅”された結果と解釈する方が自然だと思えたのです。そうなると、彼の状況がより深刻であることが理解できます。

作中で明示あるいは暗示されるように、彼は過去に社会的にも家庭的にも繰り返し拒絶されてきた人物です。キリアンにとってボディビルへの異常な傾倒、そしてステロイドは、「脆弱な自己」を隠すための装甲としての意味があったのではないか?と。そんなことを感じました。

リアリティか?演出か?

個人的に思ったクエスチョンというか、ちょっとツッコみたかった点は、彼の境遇とボディビルライフに必要な支出について、リアリティの観点から現実的なのかな?という点。

キリアンの境遇は、ざっくり以下のようなものです。

- 身体の不自由な祖父と二人暮らし

- 仕事は食料品店での単純作業(おそらく低賃金)

- 様々な描写から彼の経済リテラシーは高くないことが推察できる(副業とか利益率の高い投資などはしていなさそう)

そんな境遇のキリアンが、一日6,000kcalもの食事を摂り、サプリメントやステロイドや高価なサプリメントを買い、ジム通いを維持し、車を所有している。これって現代のアメリカでありえる、成立するの?と庶民的な疑問を感じてしまった私。

ただこれも、より深読みしてみると、キリアンのこの設定は、現実的なアメリカの写実を意識したというより、彼の異常な執念を象徴的に示すための演出と解釈することもできますよね。現実にはありえないけど、現実を超えた演出で表現すべきものがあった、という解釈。主演のジョナサン・メジャース(Jonathan Majors)の演技はとても自然で鬼気迫るものであり、このような考察を誘発するほど、本作の精神を支配しています。

このラストには二重の読みがある。

ひとつは、彼がようやく“理想の亡霊”から自由になり、「自分のために生きる」兆しを見せたという希望の解釈。

もうひとつは、スコセッシの『タクシー・ドライバー』のように、「表面上の落ち着き」にすぎず、再び暴力の衝動が噴出する可能性を残した不吉な結末としての読みだ。

映画はその両義性を意図的に曖昧にしており、観客に「救いを見たいか」「絶望を見たいか」を委ねている。

トレーニーならうなづけるキリアンの「闇」

ボディビルダーを扱っている作品ということで、トレーニーならうなづけてしまう、トレーニーならではの心理描写も興味深かったです。たとえば、クライマックスでキリアンは完全に逸脱した行動をとるようになり、かつて自分を酷評した審査員の自宅を襲撃します。

キリアンは審査員を銃で脅して服を脱がせ、ボディビルのポージングをさせます。この審査員がまたなんともユルい身体をしているのですが、キリアンは彼を「だらしねえ!自分の身体を見てみろよ!本当にだらしねえなお前は!」と罵倒します。

極めて衝撃的なシーンです。でも、こういう気持ち、自分の中にもかすかにあるなぁ、と思いました。「トレーニングをちゃんと継続して、ストイックな食生活を送っている自分って偉い」そんな感情、私の中にもあります。ないと言ったら嘘です。もちろん私は彼のような過激な行動に出たりはしません。でも、間違いなく私の中に、キリアンはいる。彼は決して、私とは全く共通点のない、極めて異常な人物などではない。至って普通の人なのだと。

心理カウンセリングの場が「孤独」を強化する

「ジョーカー」(2019)でも非常に印象的に描かれたように、本作でもカウンセラーは冷たく無機質な存在として登場しています。

この作品におけるカウンセラーの事務的な口調、書類をめくる音、会話の断絶――それらは、アメリカ社会における「制度化されたケア」の空虚さを浮き彫りにしていると言われます。

現実のアメリカでは、カウンセラー制度は広く整備されている一方で、貧困層やマイノリティほど、精神医療への不信や距離感を抱いているのが実情のようです。

本作のカウンセラーもまた、キリアンの孤独を癒すどころか、それを“確認”する役割しか果たしていない存在として描かれています。この演出は、アメリカ社会に広がる「ケアへの不信感」を象徴しているのかもしれない。つまり、キリアンの孤立は個人の問題ではなく、「支えるはずの社会システムが冷たすぎる」という構造的問題を提起しているのではないでしょうか。

あれって妄想?と解釈すると、この作品のヤバさの度合いが変わる

中盤で、キリアンが憧れのボディビルスター、ブラッド・ヴァンダーホーン(演じるのは本物のボディビル界のスターであるマイク・オハーン)と出会うシーンがあります。

私には、このシーンから始まる展開はちょっと唐突に感じられ、「え?マジ?」と???状態でした。

でも、深堀りしてみると「あれってキリアンの妄想なのでは?」とも解釈できるんですよね。キリアンの現実と妄想の境界が曖昧に描かれていて、ブラッドから連絡が来たこと自体がキリアンの妄想である可能性が高いのでは?ということ。このように解釈すると、この作品が「タクシー・ドライバー」の主人公であるトラヴィス・ビックルのように、多様な解釈を可能にするだけの深みを持ったキャラクターなのではないか?と思えてくるわけです。

原題の「Magazine Dreams」って、どんな意味なのか?

結末~キリアンはどう変化したのか?

終盤、キリアンはステロイドをトイレに流し、憧れのボディビル界のカリスマ──ブラッド・ヴァンダーホーンに別れの手紙を送ります。しかし、彼はボディビルをやめるわけではないし、ボディビルに変わる生きがいを見つけたわけでもない。むしろ「筋肉とともにしか生きられない自分」をようやく認めたかのように、静かにトレーニングを続け、ステージでスポットライトを浴びる姿を妄想する姿で物語は終わります。

このことから、どこか不穏な空気が拭えないラストとなっています。

「Magazine Dreams」の真のテーマは、筋肉でも暴力でもなく、「承認の不在」なのだという意見を目にしました。他者からの承認がなければ、自分の存在を確信できない。それはSNSの「いいね」に依存する現代人の姿そのものだ、というものです。

キリアンがステロイドを流したあの瞬間は、「虚構の承認」へのささやかな反抗だったのかもしれない。だが、承認を手放すことは、彼にとって“生きる理由を失うこと”でもあります。

彼がその先でどんな人生を歩むのか――映画は語らない。

だが観る者に問う。「あなたは、何をもって自分を肯定しているのか?」と。

おわりに

冒頭でも述べましたが、「Magazine Dreams(邦題:ボディビルダー)」は、プロボディビルの世界の闇に切り込むような業界告発がテーマではなく、現代人なら誰でも抱えている、孤独と承認欲求をテーマとした映画だといえます。

私が感じたのは、キリアン・マドックスは決して、「異常な人物」ではないということ。

彼は、承認という麻薬を少し過剰に摂取してしまった、現代の「普通の人間」の姿なのかもしれません。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント